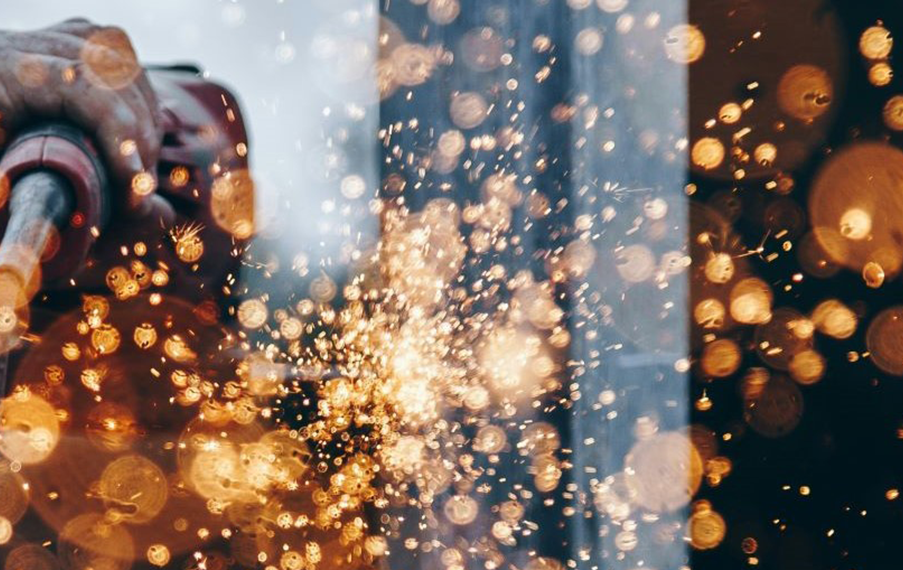

Betriebsseelsorger Manfred Böhm beim KKV

„Globalisierung der Gleichgültigkeit“

Er nennt es das „bestgehütete Geheimnis der katholischen Kirche“ und macht neugierig: Beim KKV (Katholischer Kaufmännischer Verein) Erlangen in der Pfarrei St. Sebald sprach Dr. Manfred Böhm, langjähriger Leiter der Arbeitnehmerpastoral und Betriebsseelsorge im Erzbistum Bamberg, über Positionen der katholischen Soziallehre.

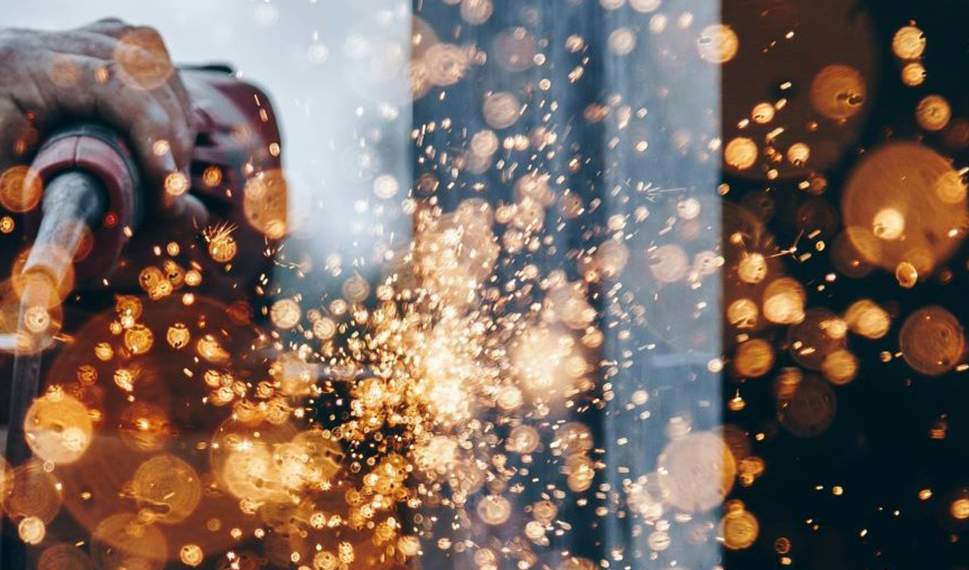

„Der Mensch ist das Maß“ lautet der Titel einer Broschüre, herausgegeben von der katholischen Betriebsseelsorge in der Erzdiözese Bamberg, die der Referent unter anderem vorstellt und die Orientierungs- und Argumentationshilfe sein will, insbesondere in Betrieben, in denen sich Personal- und Betriebsräte für (mehr) Solidarität, Menschenwürde und (soziale) Gerechtigkeit einsetzen. „Die katholische Soziallehre ist ein weitgehend ungehobener Schatz und hat tatsächlich etwas zu sagen im gesellschaftlichen Diskurs“, weiß Manfred Böhm. Im Mai 1891 veröffentlichte Papst Leo XIII. die erste Sozialenzyklika und legte damit die Grundlage für die katholische Soziallehre, die sich als Ordnungssystem und Auseinandersetzung mit den (sozialen) Problemen und Nöten (früherer Zeiten) versteht, sich seither immer wieder sowohl an wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Fragestellungen reibt, bei allem den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken versucht, einmal mehr die christliche Nächstenliebe betont.

Allerdings: „Viele der Inhalte verpuffen“, gibt Böhm zu, „weil sie schlichtweg unbequem sind – sie fordern uns heraus.“ So hat Papst Franziskus etwa im Oktober 2020 die Sozialenzyklika „Fratelli Tutti“ herausgebracht, in der es um „Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft“ geht sowie um den Weg hin zu einer besseren, gerechte(re)n und friedlich(er)en Welt. Franziskus spricht darin von seinem Nein zum Krieg und einer „Globalisierung der Gleichgültigkeit“.

Katholische Soziallehre

Oder 2015: Da war „Laudato si“ geboren, die erste päpstliche „Umweltenzyklika“, in der der Papst eine „ganzheitliche Ökologie“ vertritt und deutlich macht, dass Umweltschutz nur funktioniere, wenn man auch die Themen eines globalen Wirtschaftssystems sowie Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Flüchtlingsproblematik fokussiere.

All dies fließe in die katholische Soziallehre mit hinein, erläutert Böhm. Prägend und kennzeichnend für die Kirche in Deutschland nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) sei insbesondere der Text „Unsere Hoffnung“ (gewesen), der aus der sogenannten Würzburger Synode hervorgegangen sei, der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, die von 1971 bis 1975 in Würzburg stattfand und ein wichtiges Stück Kirchengeschichte bezeichnet. Mit dem Hoffnungspapier – der Grundtext stammt von dem 2019 verstorbenen Münsteraner Fundamentaltheologen Prof. Johann Baptist Metz – wollte man zentrale theologische Inhalte neu entdecken und eine sich von innen heraus erneuernde Kirche mit der „tröstenden und provozierenden Kraft unserer Hoffnung“ unterstützen – „für die Bekümmerten und Enttäuschten, für die Verletzten und Verbitterten, für die Suchenden“.

Deutlich spürbar sei dabei der Anspruch des Christentums, die Welt zu gestalten, findet Manfred Böhm. Dazu gehöre auch, so der 65-Jährige, unbequem zu sein und sich einzumischen. Dem Theologen ist bewusst, dass die katholische Soziallehre auch langweilig sein könne. „Zwischen den Steinen findet man immer wieder wahre Perlen“, betont er. Sowie die zentrale Botschaft vom Menschen von seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt, die man nicht oft genug wiederholen könne. „Die Dreh- und Angelfrage nach dem gerechten Lohn bildet einen der Eckpfeiler der katholischen Soziallehre“, weiß Böhm. „Über Geld wurden immer schon Lebenschancen verteilt; unser Lohn entscheidet über unsere Beteiligung an der Gesellschaft.“

„Bei manchen Sätzen“, gibt der Referent des Abends zu, „regt sich Widerstand, denn sie scheinen dem Zeitgeist zu widersprechen und man muss sich an ihnen reiben, weil sie ein Stachel im Fleisch sind.“ Andere haben es sinngemäß bis ins Grundgesetz geschafft – wie etwa dieser von Papst Paul VI. in „Populorum progressio“ von 1976, der besagt: „Die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen. (…) Niemand ist befugt, seinen Überfluss ausschließlich sich selbst vorzubehalten, wo andern das Notwendigste fehlt.“ Dies sei eine typisch jüdisch-christliche Verpflichtung.

„Wir sollten uns ruhig durch solche Texte verunsichern lassen“, resümiert Manfred Böhm. „Denn niemand anders als wir selbst sind die Menschen, die diese Dinge umsetzen (sollen): wir Christen, die katholischen Sozialverbände sowie alle sozial interessierten Menschen.“

Näheres, auch zum Erhalt der Broschüre „Der Mensch ist das Maß“: www.arbeitnehmerpastoral-bamberg.de